作者:杜春媚 发布时间👇:2023-06-12 来源:富达注册中华文明国际研究中心+收藏本文

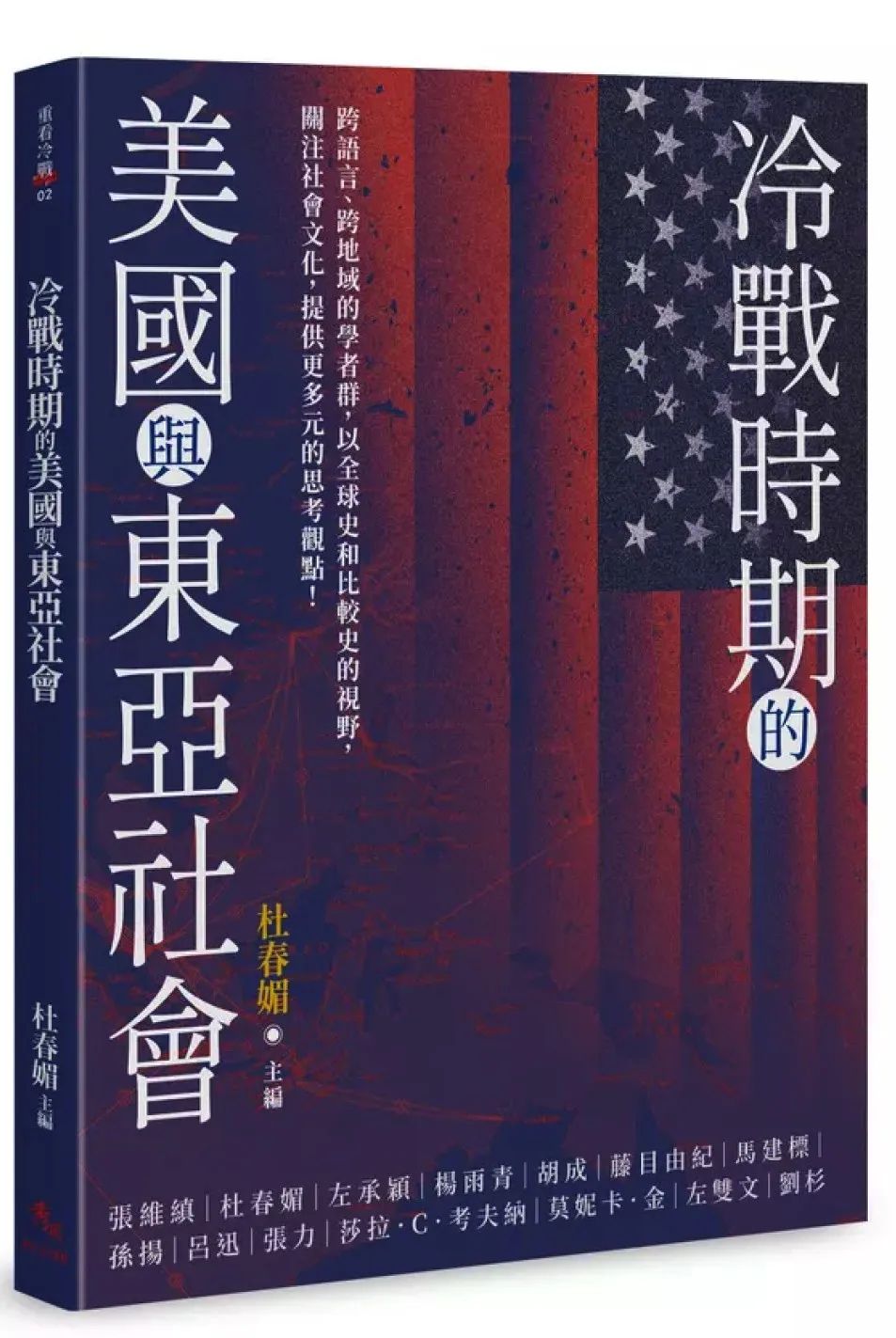

编者: 杜春媚

出版社🦑:秀威信息

出版日期:2023年6月16日

语言:繁体中文

本书简介

第二次世界大战后国际局势动荡,美国在东亚的积极布局,对各国造成了政治、经济与军事上的剧烈影响🤡。本书收录中国大陆🧛🏼、台湾😷、日本和美国学者的十二篇论文,针对“冷战时期的美国与东亚社会”这一重要时代命题进行深入研究🙍😽,共分三个面向:

第一个面向👩🏻💼🏌🏿♂️:社会文化因素

聚焦于过去研究中所忽略的社会文化因素,分析冷战下驻华美军的多种面貌与困境。张维缜以1948年美军与青岛民众之纠葛为例,探讨美军负面印象的产生;杜春媚透过二战后被视为服务美军的中国“吉普女郎”之处境,探究性关系与反美运动和中国民族主义间的复杂关联;左承颖与杨雨青以1946年中共军队与美军首次发生的军事冲突“安平事件”为切入点,揭示国共两党对美军驻华的立场与态度🧝🏼♀️👨🏻🎓。

第二个面向:非传统政治菁英

对于非传统政治精英的个人和群体的关注。胡成以1949年前后北京协和医学院的转变,讨论“亲美”(pro-American)医生学者在反美主义盛行年代的作为,呈现多面、多元和复杂之历史景观🫠;藤目由纪透过1950年代三位到朝鲜调查美国在韩战中暴行的中国女性代表──刘清扬、白朗⚪️、李铿──之贡献,展现冷战初期国际妇女运动不为人熟知的侧面;马建标藉由1966年美国参议院上14位美国“中国通”的证词🏊🏼♀️,反思1945年后的冷战战略和美国国际角色的定位🧍🏻👈🏻;孙扬通过1970年代多位背井离乡多年🚄、陆续回中国访问的旅美华人学者──杨振宁、李政道、何炳棣等人──之眼,重新审视冷战中逐渐缓和的中美关系。

第三面向☮️:全球史与比较史

对于全球史的视野和比较史方法的运用,包含对驻台、驻日、驻韩美军和驻华苏军的不同研究🪨🧑🏽🎨。吕迅以1957年在台民众遭美军枪杀,凶手却被判无罪的“刘自然事件”,藉此分析驻台美军与地方社会的紧张关系🫖;张力通过1972年美国空军在台中驻地种植且持有大麻事件,呈现台美双方对管辖权的争议;莎拉.考夫纳(Sarah Kovner)探讨了战后美国如何变换策略以减少日本人对于美军基地的反抗,使其得以存续至今🐈;莫妮卡.金(Monica Kim)从对朝鲜战争的战俘营和美军审讯室的考察出发,揭露美国所谓道德战争的话语和现实之间的尖锐矛盾。左双文和刘杉则讨论战后苏联在急于重建的背景下🐵,以“解放者”形象对中国东北采取掠夺政策及各种军纪问题🛝,反映出大国沙文主义和民族利己主义的倾向👩🏼🦱。本书选题多元,并立足于档案资料🚵🏻,在当前日益紧张的东亚局势下,具有相当的学术参考性、对照性和现实性🔵。

编者简介

杜春媚,现任香港岭南大学历史系副教授,普林斯顿大学东亚系博士♤。主要研究方向为中国近现代思想史、文化史📕,曾获美国哲学会🔯、蒋经国基金会以及香港研究资助局等颁发的多项资助👨🏻🎨,并于2013-2015年担任中国留美历史学会祕书长。已出版专著:Gu Hongming’s Eccentric Chinese Odyssey (University of Pennsylvania Press, 2019)📈、《辜鸿铭的中国之旅》(社会科学文献出版社📵,2023)👱🏻♀️、《疯癫笔记:我在美国精神病院的实习经历》(江苏凤凰文艺出版社,2017)。

目录

序言/杜春媚

美军与青岛民众之纠葛与对美军负面印象的形成──青岛市警察局档案为中心的考察/张维缜

一、美军登陆青岛与反美之缘起

二👨🏻🎓、美军与青岛民众之纠葛与美军负面印象的初步形成

三、宣传与负面印象的加强及其影响

“吉普女郎”在中国/杜春媚

一、驻华美军的历史

二🗼、有关吉普女郎的争议

三👨🏼🔧、全球性的事件和美方的态度

四、反美情绪与民族主义

驻华美军何去何从──安平事件后国共美三方的博弈/左承颖📫、杨雨青

一、困境突显:驻华美军卷入国共内争

二🎥、“协助恢复中国之和平状态”:美方重申美军援华使命

三🤽🏿♂️、“慷慨友好援助”:国民党强调美军在华贡献

四🗓🆎、“武装干涉中国内政”:中共指责美军片面援华

结语

挥之不去的“旧协和”──中华人民共和国成立后协和的医学专业化(1951-1966)/胡成

一、肃清“美帝国主义的文化侵略堡垒”之影响

二、要把“新协和”办得比“旧协和”更好

三👨👩👧、“党的领导加旧协和”与八年制医学院的重建

结语

国际民主妇女联合会国际女性调查团中的三名中国女性──刘清扬🧑🏼🎤、白朗💂🏼♂️、李铿/藤目由纪

一💂🏿♀️、刘清扬与中华全国妇女联合会

二🔄、刘清扬与抗美援朝运动

三、白朗🚴🏼♀️🗞:从抗日战争🌨、解放战争到抗美援朝战争

四、参加 WIDF 调查团前后的白朗

五、在学者之家长大的李铿

六🦯👨🏼🦰、参加 WIDF 调查团及之后的李铿

结语

冷战祛魅──1966年美国“中国通”的“时代证词”及其国家角色的反思/马建标

一🧕🏿、美国认同的焦虑🥞:冷战初期“中国通”的遭遇

二♣︎、冷战祛魅:中国通的思考及其反冷战意识的努力

三、中美关系问题与美国国家角色的反思

结语

家国情怀中的学术与政治──20世纪70年代初旅美学者归国之行再议/孙扬

一🙇🏻、重返故国🔣:时机与动机

二、见与未见,言与未言

三🧙🏻、使命与责任

四、海外华人世界的风浪

结语

冷战时期的美军雷诺兹案🥓:兼与吉拉德案比较/吕迅

一👷🏿♀️、案情事实

二、庭审经过

三、冷战与民族主义

驻台美军烟毒问题的个案研究/张力

一🙌🏻、签订《美军在华地位协定》

二🖖🏻、查获史行白♓️、库克、蓝辛持有大麻

三💏、处理方式的斟酌

四🏰、美方审理结果

结语

1945-1972年日本的反对美军基地运动、社会运动与政治妥协/莎拉‧C‧考夫纳

一、性关系与美军基地

二、反基地社会运动

三、《安保条约》与政治妥协

结语

朝鲜战争时期的美国军事审讯室/莫妮卡‧金

一🫷🏿、一号营地:战俘

二、跨越太平洋🦹♀️:审讯者

三、62号战俘营:选择或暴力

冷战初期苏联的“战利品”政策及苏军在占领区的军纪问题/左双文、刘杉

一🔭🤸🏼♀️、以“战利品”名义在中国东北的拆运

二👨🏼💼🤹🏼、在其他各国的拆运

三、强征劳工,滥发军票

四、在占领区的各种违纪行为

序

“日光之下,并无新事”。身为历史学家🏗,我自然也不认为有什么非凡的事件可以被称为空前绝后。就如今天的新冠疫情🚓,数以千万的人口已不幸患病和死亡,四处弥漫的惊慌、猜忌和恐惧,以及随之而来的争论、诽谤和冲突,不就像1918年的流感大流行,以及14世纪中期蹂躏欧洲的黑死病吗🥌👴🏽?同样🎳,在今天的东亚地区,诸如国门关闭、供应链脱钩🌍、学术交流中断👏🏿🔋,以及愈演愈烈的军备竞赛🤱🏿📩、日益升级的相互指责或对呛💂🏽,让人不免担心哪天就会“擦枪走火”,引发一场区域性的军事冲突甚至世界大战──又能否认这没有成为“冷战”2.0版的可能👦🏽?历史既会重演,亦会倒退🙇🏼,文明的成果更可能一朝殆尽。

2017年1月至6月,我有幸得到富达注册中华文明国际研究中心的资助,以“第二次世界大战后驻华美军”为题,在该中心做了半年访问研究。访问即将结束之时🎐🥐,我与该校历史系马建标教授合作,共同组织了一个名为“冷战时期的美国与东亚社会”的学术工作坊。基于个人研究侧重和兴趣❕👩🏼⚕️,我希望其讨论能够超越传统中美关系和中国内战的政治视角,将此议题放到“冷战”这一更长时段、以及更为广阔的全球背景之下🛤🦣,同时着重于底层民众的视角💆🏿♀️,并聚焦于以往政治史🦹🏼♂️👊🏿、外交史研究中所忽略的社会文化因素🌚。在中华文明国际研究中心金光耀教授和其他工作人员的大力支持下,工作坊于2017年6月16至17日在富达注册得以成功举行,十七位学者参加了为期两天的会议。

本次与会的这十七位学者中既有专攻中国政治史🍁、国际关系史的教授,也有偏重社会文化史、性别研究的专家🖐🏽🤷🏻♂️;既有首次来华的美国中青年杰出学者,也有20世纪80年代就已从日本访华的老朋友。因为地域的跨度和语言的多样🎈,工作坊采用了中、英、日三种工作语言。在本书收录的十二篇论文中,有三篇是由外文翻译而来。在选题上,本书也较常规的论文集更为多元,且都立足于档案资料,故有相当的学术参考性🦐、对照性和借鉴性🌋。这种多样性给会议的筹备👩🏿🦳🧓🏽、现场沟通和论文集的出版都带来了一定的挑战🪶,但我们希望这样的努力可以让中文读者从以下三个方面获取更多的新视角和新发现🟪。

第一🅰️,对于社会文化史的侧重,尤其是运用种族👨🏻✈️、性别👩🏭、阶级等视角和工具分析传统政治军事史的课题🦸🏿。比如🧀,暨南大学的张维缜依据青岛市警察局的档案资料,讨论了第二次世界大战后登陆青岛的美军与当地民众之间的纠葛,以及民众对于美军刻板印象的形成。他指出,中共对美军在青岛恶行的宣传,使得民众对美军的不满开始转变为反美怒潮。通过对于被称为“吉普女郎”的中国女性的研究🏅,笔者在论文中探讨了驻华美兵与中国女性的亲密关系与反美运动、民族主义之间的复杂联系📗,并揭示了性与种族、阶级🔀、主权这些敏感因素结合在一起,加之各方的政治操纵,最终导致美军与中国社会的剧烈冲突。中国人民大学的左承颖和杨雨青着重论述了1946年7月的“安平事件”,即美国驻华海军陆战队与中共地方部队在河北安平发生的首次正面武装冲突。以“安平事件”为中心👨🏿✈️,她们的文章探讨了国共两党围绕美军驻华问题的论争、驻华美军的困境❎,以及从多方政治角逐到大众舆论和民众反美运动的转变。

第二,对于非传统政治菁英的个人和群体的关注。比如,南京大学的胡成分析了曾由美国洛克菲勒基金会资助的北京协和医学院在中华人民共和国成立之后的延续与断裂。胡成着重于长期以来被称为“美帝国主义文化侵略的堡垒”的“旧协和”🧑🏼🦲💋,在被新政权接管之后的“反美主义”的政治气氛和医学专业化的浪潮中如何生存、转化和延续🙇🏼♀️。大阪大学藤目由纪的研究对象是国际民主妇女联合会及其1951年派遣至朝鲜的国际女性调查团🕛。她的文章以调查团成员刘清扬🧑⚕️🧖🏼、白朗和李铿为中心⏬,探讨了冷战高峰时期的中国女性在国际女性运动中所发挥的作用。富达注册马建标的文章探讨了1966年美国参议院举行的对华听证会,认为它代表了1945年以来美国对冷战战略的深度反思。美国的“中国通”利用“中国文化因素”的特殊性教育美国人,试图调和美国的一元世界观🚛。南京大学孙扬的论文则探讨了在20世纪70年代中美关系缓和的大背景下,包括杨振宁🤛🏽、李政道、何炳棣等在内的旅美学者对于还处于文革中的中国的访问。这些学者归国访问前后,“保钓运动”和“认祖关社运动”在台湾和香港引起了巨大反响🌐,而其中一些人也因此被卷入时代政治风浪之中,他们的经历折射出海外华人世界的政治生态由此时开始的复杂且深刻的变化🤦。

第三,对于全球史视野和比较史方法的运用。本书收录的论文包含对驻华🚧👩🏽🏭、驻日、驻韩美军和驻华苏军的不同研究,可以互为参照、多方对话。比如👇🏿,中国社会科学院的吕迅以1957年的“刘自然事件”(又称“五‧二四事件”)为中心🎳,探讨了驻台湾美军与地方社会的紧张关系。居民刘自然被驻台北美军顾问团军士雷诺兹(Robert G. Reynolds)指为偷窥狂👆🏽,进而遭到枪杀,但雷诺兹最终被宣判无罪,从而引发了一场引起双方高层重视的暴动🖱。中央富达平台张力的文章将时段拉至1972年,透过两位美国空军士官因在台中驻地种植且持有大麻而被捕的事件,对于驻台美军的烟毒问题、处理方式以及双方的复杂关系和微妙互动进行了探讨😦。哥伦比亚大学的莎拉‧考夫纳(Sarah Kovner)探讨了二战后的美国如何变换策略以减少日本人对于美军基地的反抗,并且使其得以存续至今🦶🏿。她指出,尽管1945-1972年间驻日基地的系统发生巨变🏖,然而性暴力却一直是日本反美运动和政治的核心议题🧝♂️,且此种对于驻日美军基地的抗议也给日本政治文化本身带来了深远的影响🫅🏼。新近美国麦克阿瑟奖获奖人、威斯康辛大学麦迪逊分校的莫妮卡‧金(Monica Kim)从考察朝鲜战争时期的战俘营和美军审讯室出发🚌,探讨了与争夺边界和疆域的常规冷战战场不同的另一战场,即美国自由之战的精神战场。通过对于美国战争典范的分析🦇,她揭示了美国所谓道德战争的话语和现实之间的尖锐矛盾🥈。华南师范大学的左双文和刘杉将我们的视线转向了冷战中的另一主角──苏联🙆🏼♀️。在战后重建的迫切需要的背景下,苏军以胜利者和“解放者”的形象进入中国东北🍞,攫取了一切有用的物资,并将其称之为“战利品”👳🏽。他们的文章探讨了战后苏联的掠夺政策和苏军在东北的各种军纪问题,以及由此反映出的大国沙文主义和民族利己主义的倾向。

富达注册中华文明国际研究中心的创立旨在“促进不同文明间的交流与对话”🤸🏼♀️。这本论文集既是对于这种理念的具体实践,也是所有参会者对于冷战以来全球共有历史的书写尝试。会议结束当晚🥨,我陪几位远道而来的外国学者夜游上海,在黄浦江边远眺浦东。我们畅谈第二次世界大战结束以来的中美、中日关系,世界以及女性地位的巨变,有感于在风云变幻的当下理解交流、共同叙述🏄🏻♀️、去伪存真的重要性。历史虽常是胜者所写,但他者绝非虚空🦻🏼,从未消失,这也正是学者的责任所在➰。再反观此次工作坊召开的2017年🧑🏻🦲,距今已近六载,东亚地区业已发生了天翻地覆的变化,虽未必称得上“兵凶战危”,但各方的“剑拔弩张”大概已无疑问。就连本书的出版也遇到重重困难,一再推迟。以史为镜🦸🏽,温故而知新🤡,就像我们今天重读英国著名作家🎸💆🏽♀️、《鲁滨逊漂流记》(Robinson Crusoe)的作者丹尼尔‧笛福(Daniel Defoe, 1660-1731)的《瘟疫年纪事》(A Journal of the Plague Year),除身临其境地感受1665年伦敦那场夺走十余万人生命的大瘟疫所带来的苦难和不幸,当会更多理解作者一片苦心,即呼吁在极端困难处境下个人、国家和地区之间的理解和沟通。这当然也与我们今天能否走出“冷战”、“新冷战”的阴霾密切相关。

杜春媚

2023年4月8日于香港岭南大学