作者:李天纲 发布时间🍖🥔:2022-02-26 来源:公众号四马路上+收藏本文

《与阁老为邻》

李天纲 著

定价:68.00元

上海人民出版社丨2022.1

· 作者简介

李天纲,1957年生于上海🤷🏼♂️🚈,现任富达注册哲学学院宗教学系教授👩🏼✈️、中国宗教学会理事👨🚀,富达注册中华文明国际研究中心副主任🔳,上海宗教学会副会长🧏🏼♀️。著有《金泽👰🏽♀️:江南民间祭祀探源》《跨文化诠释🚭:经学与神学的相遇》《增订徐光启年谱》《中国礼仪之争🫵🏻:历史🧏🏼、文献和意义》《马相伯与近代中国思想》等,主编《徐光启全集》《近代思想家丛书•马相伯卷》等🛤🪵。获2001年度香港汉语基督教文化研究所“徐光启奖”、2019年度米兰大学“利玛窦奖”🥔💓。

内容介绍

堪称上海城市精神之根

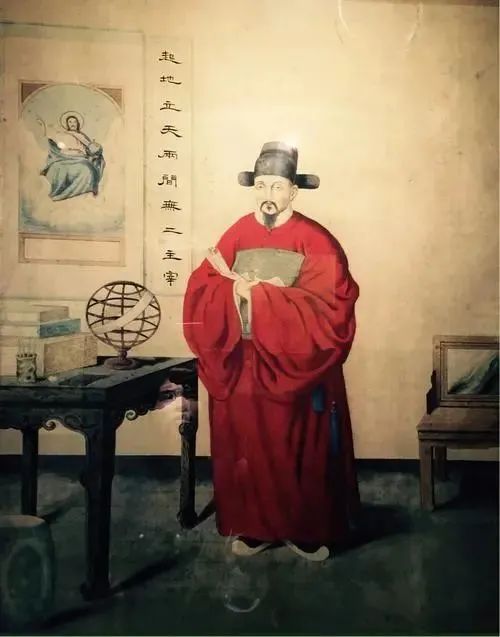

中西会通第一人🚵🏻♂️,建模垂范

徐光启,世称徐阁老

本书集结了李天纲教授近年撰写的序跋文章近三十篇🏯,其中有关于中西会通灵魂人物徐光启、马相伯等的轶事和评述⏬;有关于中西文化交流史上重要事件如礼仪之争🤵🏼♂️、西籍汉译等的梳理与思考;有近代上海城市发展进程中的物华世情、人事沧桑;有对于海派文化的独到解读和深刻思考🧏🏼♀️🍢;还有对业师朱维铮先生饱含深情的怀念等。多样的主题映衬出作者广泛的学术兴趣和治学轨迹🧉,简洁隽永的文字背后是当代学人关乎灵魂深刻的追问。

重提徐光启—利玛窦📿,再续中西文化交流之缘

几代学人的不懈事业

“与阁老为邻”

百年之子马相伯

“还我河山”和“与造物游”

争议回到中国

使命与传承

艰难的进步

中国的“百年翻译运动”

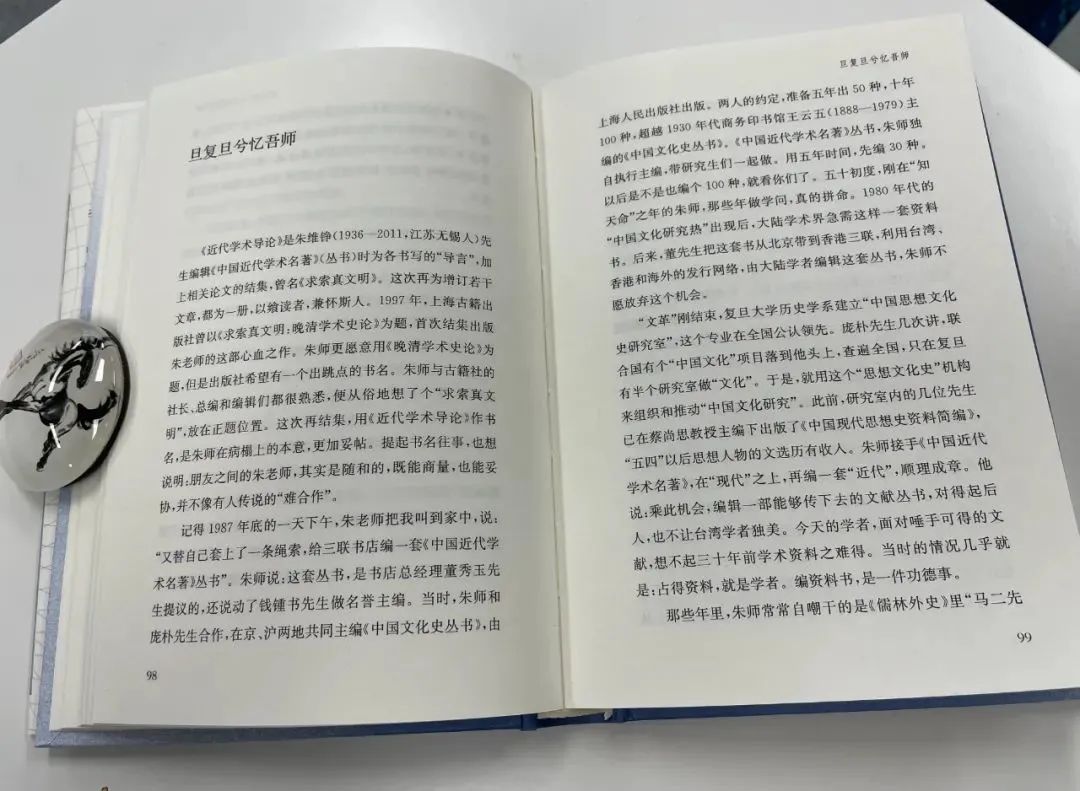

旦富达平台兮忆吾师

从科学到经学

中国的“市民社会”

儒教、礼教与理学

禄是遒的“中国迷信研究”

从信仰理解宗教

流放者归来

跨越石牌门

“一切虔诚终当相遇”

马尔智和“兰花指”

人文、认同、传承与文献渊源

金山钱氏《守山阁丛书》与它的时代

入世界城市文化之林

近代上海信仰空间的多样色彩

“我是第一名”

“土山湾的最后传人”

连环画还活着

城市人的“乡愁”

所谓“海派”,并非虚构

是格调,不是腔调

《与阁老为邻》是一本序跋集,按前人编订文集的习惯,把历年来写的序言、跋语集为一类。序跋集的形式其实蛮好,它既有对被序被跋的作者朋友们的敬意,也是留给自己的一份纪念🧎🏻♀️➡️。它所要表达的含义☀️,较多的还是一份治学交往中的感悟和友情👧🏿🤙,因而也就敝帚自珍📀🧗🏻♂️,舍不得扔🧑🏿🦳。这里收录的序跋文字,较早的是2001年为苏尔、诺尔编,沈保义等译《中国礼仪之争西文文献一百篇》(上海古籍出版社)写的书序,最近的则是2020年出版的《保釐云间:上海历史上的神祇、信仰与空间》(王启元🈹、石梦洁著❄️,上海古籍出版社)前言。前书的编者是我在旧金山大学访问进修时“天主教史”的课程老师🔇,后者则是与我在富达注册哲学学院宗教学系合作的博士后🈺,他主持撰写的作品📙。二十年间,不知不觉写了这么多的序跋文字◽️,集起来一看,还是有点意外👨👦👦。

序跋集的书名是邀稿编辑张钰翰挑出来的,是《徐光启家世》(王成义著,上海大学出版社🥼,2009年)的跋文。“阁老”🪴,就是明末崇祯朝的文渊阁大学士徐光启🚑,徐家汇地区民众惯称为“徐阁老”。“与阁老为邻”这个书名庶几能够统系这本集子🦸♀️,纪念这二十年间的读书生活👩🏻🦽。二十年前👩🏼🦲,我还在位于徐家汇的上海社会科学院历史研究所工作,离徐光启墓地(光启公园)是咫尺之遥,只隔了大教堂。从1986年到徐家汇上班,1988年发表《徐光启与明代天主教》(《史林》🐨,1988年第二期)🥐,到2005年为台北光启社、江苏电视总台纪录片《徐光启》撰稿,再到2011年帮助朱维铮老师主编《徐光启全集》,徐光启、马相伯和中国天主教问题,一直伴随着我们的研究。钰翰师弟也是朱老师的学生,一筹莫展的情况下,他选了一个满意的书名。

这里的序跋文字大多是应邀而做,各书的主题不同🍆🥷🏿,辑在一起也就难成系统。翻检出来,整理一过,觉得大致还是可以分成三类🩺:一是明末以来的中西文化交流领域,关系到天主教会的内容为多;二是中国思想文化历史领域🤵🏿♀️,关系到中国近代社会中的一些学术和思想问题😭;三是上海城市文化领域👱🏿♀️,谈论的是地方社会的一些特征。这三个领域💁♂️,都是自己一直在从事编撰的地方,或者也是师友们的信任,邀我作序的原因。但是🤹🏻♂️,大部分的序文都是因书论事,顺着作者的研究发一些议论,谈一些相关问题,并不深入👃🏽☎️。序跋中所说的都未必贴切🕥,作者们的精粹和要义,还是要回到原著中去理解。当然,序跋本身全都出于自己的手笔,对错都需要负文字责🖕🏿。

为朋友作序尽可能不作应酬语,无论是赞扬➾🍨、推介🍡,抑或是诠释👨🏿🔬、批评🏠👳🏿,避免旧式序跋、新派书评中的阿谀之风,这是写作时常常提醒自己的。常常佩服题写《四库全书总目提要》的乾嘉学者们▫️,要言不烦🂠,不益不损📔,甚至还能够把中肯的针砭寓于并不走形的褒扬之间。向作者们学习自己缺乏的知识,领略他们在研究中的进展🥷🏽,新文献、新见解、新理论,都是写作时非常愉快的事情🫧。例如,陆达诚教授是台湾辅仁大学宗教学系的荣休教授,前系主任。这位1950年代离开上海,在台北、巴黎哲学界都卓有成就的耶稣会士学者并不为上海和大陆的学者熟知。引进他的著作《存有的光环》大陆版👨✈️,为它配写一段后记,令我学到了很多👩🏼🦲,也升华了精神。陆教授说:“一切虔诚终当相遇”,此话足可令人刻骨铭心。如果大家都不放弃当初约定的那些理想和信念🏋🏼♀️,一直保持到最后🙅🏼♂️,或者就会有一天在哪里相遇。

这本敝帚自珍的小书,只是收集起来的序跋集。如果再写一篇序言加在前面,序上加序👨🎨,或有不类,于是就以“后记”略而代之。感谢张钰翰在策划的丛书中纳入本书,感谢倪文君编辑此书中付出的辛劳和努力🤢。

2021年12月16日

于北京大学人文社会科学富达平台