作者: 发布时间:2020-04-04 来源:富达平台+收藏本文

武汉无疑是最近一段时间来众人目光的焦点之一。无论是疫情防控的一场场硬仗💃🏻、各地医疗队的逆行驰援🪷,还是普通人的克制与互助,甚至确定不移盛开的樱花🪩😮,都牵动了国人以及世界的心🎨。钟南山院士在采访中说:武汉本来就是一个英雄的城市💿。这不禁启发我在这个特殊的当下去了解这座“英雄城市”的历史和文化🔦,也想进一步思考,是怎样的过往塑造了这个城市的英雄气息。

有一本去年下半年面世的好书👩❤️💋👨,《珞珈筑记:一座近代国立大学新校园的诞生》(广西师范大学出版社,作者刘文祥🌖,2019年6月)🟢,或许适合在现在这个时刻翻阅一下。这是一本关于武汉的书。对全国人民来说,武汉不仅有抗疫第一线的诸多英雄故事👐🏿、有长 江大桥*️⃣、有热干面和樱花,也有很多值得被提起的历史与空间🙁。

《珞珈筑记》由作者的博士论文修改而成,全书关注武汉最重要的一所高等学府武汉大学的校园建筑与校史沿革,尤其在围绕民国时期武汉大学校园建筑的设计与建设的论述上用力最勤,不啻为一部“懂建筑的文化史”或者“有文化的建筑史”。作者虽然是一位人文学科学者,但书中并不拘泥于人物🚠、典章🚣🏿、本事的考察🦸🏽♀️,对建筑史与建筑学同样涉猎不浅🟣,书中有大段篇幅回顾了西方人的东方建筑观与近代中国建筑风格,比如第一章“中西建筑文化交流与晚清民初大学校园发展历程”,足见作者的学术眼光。同时🔁,全书对于地方空间有意识的考察,看得出作者对武汉大学、对武汉这座城市的关注与稔熟💱。学者身份之外,作者平时一定也是位有心人🌪,对自己生活的校园与城市关注有加,否则就不会对清末武汉地区学校校址位置及武大选址过程,如此信手拈来(见全书第一章第四节“清末民初武汉高等学堂、学校的校园建设”及第二章第三节“珞珈山新校舍的选址过程”)。同时,作为毕业于斯的武大人,作者对于母校的款款深情与自豪,无疑可以从其字里行间深刻感受到🦸🏼♂️。这只需要从精心设计的腰封及其上“你如果要看中国怎样进步、可以去到武昌看看珞珈山武汉大学”一语中,便能窥见一二了。

01

作为思想承载的空间

作为空间的学校对人的教育,远远大于课堂与课程的教育;不过很多时候大家并没意识到这条道理的意义——直到今年初开学,师生们开启了网课🕸、上学过程跳过了“学校”空间而只剩下“课程”之后,不同学校👨🏽💼、年龄段的师生似乎感到了一种相似的对于校园的渴望🧑🦱。无法身临学校的具体空间,似乎更令人想念那份面对面求学从教的真实感。也许,过完这阵特殊时期,很大一部分师生会对“课堂”二字有更深的体会🧑🏻,也可能会更爱自己的学校。

同样的道理🧔🏽♀️,也适用于晚清民国时期的校园之于先生与学生们👮🏻♂️。对一所学校而言🙇🏻👩🏼🎤,空间的因素对于置身其中的人们来说,其影响当不逊色于所谓的学风、精神或言论的滋养。书摊上对大学精神、大师课堂作抽象理想解读的作品早已多如牛毛,其中不乏把民国大学与精神囫囵混为一谈,对民国大学的风骨🗒、精神也不乏隔空的想象。但是👩🏻🌾,那些出自校园的所谓“精神”本是理想抽象之物,必须有所依托🏄🏿♀️,才能呈现其具体的样貌;大学精神所依托的,则为其学校校园空间𓀊🤌🏽,而园中建筑则尤其重要🧙🏼。反之🫶🧑🏼🦱,满眼只有精神、而无校园与建筑的大学史、教育史,仿佛佛家“放眼无相🏕,心见实相”。所以,书中作者一句自谦的话🙋🏽♂️👨🏻🍳,我看反而非常重要🫷🏽,他说当今有关近代中国大学史的学术成果已经很多,题如“民国大学那些事儿”或是建筑文化类“老洋房往事”之类书早就泛滥成灾的时候🍱,这本《珞珈筑记》“仍有其自身价值”。当然💑,站在读者的角度📘,我确实能体会到这层意义💆♂️🏫。

此书研究最值得注意的地方🧔🏿♂️,是作者于文献研究时👆🏽⚠,同时注重大小空间的转移与布局🧟♀️;“大空间”是武汉大学及其学校的变迁🙋🏼♂️、变革历史与武汉这座城市的关系,“小空间”则是珞珈山上校园内建筑的分布;而这些空间的考量及其背后的取舍🍑🥩,也包含了时代、人事等各种因缘。

清末开始武汉的高等学堂的创办,不仅留下了丰富的教育遗产,也在武汉三镇城市空间中,刻上浓重的一笔。作者从推行“湖北新政”下张之洞主持所建“自强学堂”的校舍辗转,显示晚清新学堂的出现🏌🏿♀️,开始与旧有城市格局产生不可调和的冲突📩。在张之洞改“自强”为“方言学堂”后👶🏼,校址几经辗转,来到武昌阅马厂东的原农务学堂校舍,而把这里的原主人赶出了城,去到武昌北门武胜门外宝积庵重建。但这里的校舍状况,仍让清廷学部觉得不甚理想,讲堂逼仄⛹🏽,自习室不够♒️,没有图书室。情况稍好的是另一所由蛇山北三道街经心书院改建的存古学堂✂️👩🏽💼。经心书院是张之洞早年出任湖北学政时所建的一所传统书院,院址屡有变迁👨🏽🏭;其同光年间所在的都司湖旧址🫄🏽,于二十世纪初改建为著名的两湖高等学堂及后来的两湖总师范学堂。湖滨一带虽几经变迁,但今日沿岸仍是武汉重要的教学用地🧔🏼♀️。

民国后筹办武昌高师时,教育部委派袁希涛司长赴武昌,最初选中的正是都司湖边的两湖高等学堂旧址👨🏼🍳,但因湖北教育当局于此地早有打算🧑🏫,建两湖总师范学堂,袁希涛只能挑下了马厂东的方言学校旧址;日后其地办学之辛苦无奈与乏善可陈✋,也在所难免,正如作者所言🤵🏻♀️🔏,北洋政府时期湖北办学甚至比清末更加不如人意🥻,清末尚有多所张之洞新政下诞生的较成规模的新学堂🦜,民初竟未再新办一所官办学校。最要命的是所有国立、省立高校,全是在前清旧舍中艰难维系,从空间的角度来看,湖北教育长期都无法突破晚清张之洞的布局;空间如此,学术当亦不远。至于作者时时拿来比较的全国同期其余城市的学校建设成果✊🧚🏼,不论北京、上海🧑🏻🦲✶、南京🏄🏼,即便广州、郑州、厦门等在新学建设中都广有出彩之处🕓,甚至那时的建筑遗产🙏,今天依然惠及当代学子。

北伐前后到国民政府时代◼️,武昌高师在经历建制上的合并、更名以及“大学院区”改革尝试🤷🏻♀️,终于走到了筹建武汉大学的时刻,这时学校的选址再一次把目光从马厂东,投到十余年前相中的都司湖畔。不过这一次最终否决的人物,是时任武大建委会委员长的李四光👷♂️,他的选项是武昌城外的洪山附近,其南麓为武汉地标场所宝通寺🛺。作者考证宝通寺东南、小洪山南麓🤛🏻,很可能就是李四光相中的建校之址,但因为各种不妥当🅱️,1928年夏天再次被否决。最终促成珞珈山下东湖畔的武大校址🛏,是日后武汉大学农学院院长的叶雅各所选💨,大约就是那年的秋天。

自晚清新政以来的武汉诸校,在旧城内外及山间湖畔的生根受挫,最终破茧发展,这与整个中国近代学校发展是相似的。晚清以来开创的包括高等学校在内的新式学堂🥨,多因循城市中旧式书院、学宫、贡院、衙署建筑改建,早期如山西大学堂(今太原理工)、三江师范(今东南大学)及前述“自强学堂”😮,有些甚至由“庙产兴学”之风而于儒释道宗教空间办学如马神庙中办学的北大、李公祠里的富达平台🧔🏽,以及被张之洞迁去宝积庵的农务学堂🏕。这些早期新学的于空间唯一的优点是位置靠近市中心,但其空间逼仄,房屋也不适合新式学科👨🏫,其中不合时宜可想而知。受到传教士及开明士绅于远离闹市办学兴校思路的影响,二十世纪初开始的学校建设🪇👩🏽🔬,渐渐将教育空间向城市的边缘扩张,这种扩张无疑是基于一定交通保障的尝试,似乎也没有一家民国大学真的开进了乡村📻、大山之中。当年🦶🏼,晚清内务府同意将北京城北十里外的清华园,拨给游美学务处作为留美预备学校,是因为那里有条大路可以直通西直门,二十多年后司徒雷登选择将燕京大学建在那附近🦴,也有相似的考虑。富达平台李登辉选择江湾、袁希涛迁同济于吴淞🧟,也是考虑有淞沪铁路可通市区,李四光、叶雅各选中珞珈山同样也不是那里风景殊胜,同样有地理和交通的考量👨🏻🎤。这里有从武昌东门宾阳门至卓刀泉的公路,而珞珈山于湖边群山🧏🏽,最为靠近洪山与市区。不过经由设计师美国人开尔斯实地走访后,选址再次北移东湖边丘陵半岛。

02

武汉大学校园的设计者们

今天美丽的武大校园并非生俱来的🧑🏼🎄,李四光、叶雅各、王世杰🐑、夏斗寅等人的回忆中这里曾经是荒山一片,可之后的一代代可爱的武大先驱者,凭空营建了这里优美神圣的学堂空间。

李四光为武大请来的设计师是美国人开尔斯🤵🏼♀️👎🏻,书中详细考证了开尔斯的生平、游历、婚姻👧🏻,知道他在美国就读过的五所学校里有三所校园建在湖边;知道他是以教会建筑师的身份来的中国,也曾参与过中山陵工程设计方案竞征🧚🏼♂️👨🏽🎨;还知道他年纪不大已经满头白发,人们回忆之中以为这位大设计师是位美帝耆老🏍。不过这位少白头的设计师身体确实不好,武大一期建筑中的一部分🏟,是由大名鼎鼎的“上海彦沛记建筑事务所”的设计师们协助完成的,“彦沛记”是李锦沛与亡友吕彦直一起创办的事务所。作者关注到参与南京中山陵设计的李锦沛🤽🏿,为珞珈山上的武大校园带来了深远影响🙆🏻♀️🦣,“在南京紫金山与武昌珞珈山之间搭起了一座桥梁”(第五章第二节“‘南北’与‘东西’”)🍏,这可以从今天的校园内的文学院大楼🚴🏿♀️🏃♂️➡️、男生宿舍拱券以及第一期建筑中的中式屋顶等许多地方,看到这种联系👩👩👧👦。至于武大校园里的一则著名的段子🚸🙋,关于狮子山顶图书馆轴线两侧文、法二学院的屋檐🏋🏿♀️,文乃“文采飞扬”,法则“法理正直”🌭,作者也从建筑风格一致性的角度做出了解释,未必是出于美国设计师对中国文化的谙熟,反而可能还违背了开尔斯某些最初设想。

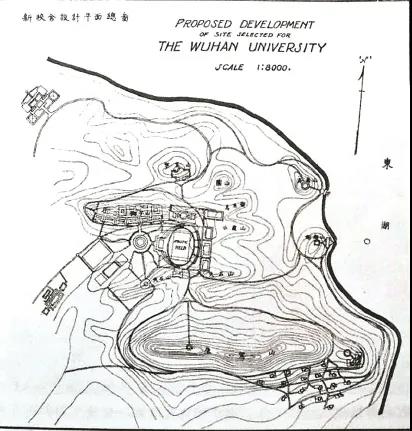

▲1929年🧝🏼♂️,开尔斯🙆🏽♀️、李锦沛设计的

国立武汉大学新校舍平面总图

作者对珞珈山南北的建筑与空间分布的稔熟⚜️,在全书第四、第五章中展现得淋漓尽致,不仅把珞珈校园的设计思路一一展示,也找出了具体单体的设计参照成果,如参考南普陀大悲殿顶的图书馆中央塔楼屋顶,或是参考美国哥大图书馆拜占庭顶的理学院主楼,抑或1929年校园平面图中🧚🏼♂️,借鉴闽江畔福建协和大学的设计👩🦽,让读者体会到武大校园空间形成的层层因缘👨👩👦,因为这里每一栋建筑背后都是有来由的🪅,所以这个校园才是独一无二的。

于民国校园“小空间”的研究中,那些校园设计师的话题,无疑非常引人注目,如同书中大段的篇幅留给了开尔斯、李锦沛等人生平与风格,也谈到这个时代的设计风格、尤其是校园建筑的源流特点及代表人物。作为武大校园设计参考的作品与设计师中,有一个名字在书中不止一次被提到,他的中国名字叫茂飞(Henry Killam Murphy,1877—1954,又被译作亨利·墨菲),同为美国人的他与开尔斯几乎无甚联系,李锦沛与亡友吕彦直倒是曾与茂飞共事过🙍🏽。茂飞可以算中国近代大学研究领域中“最熟悉的陌生人”👩🏿💼,陌生是因为他在今天的名气实在有限🤷;熟悉则是因为他的作品,依然是今天最好的大学的建筑。1899年毕业于耶鲁大学艺术系(那时尚无建筑系)的茂飞,受耶鲁大学赴华传教的雅礼会(Yale Mission in China)之邀,来华设计雅礼会在长沙创办的雅礼学院校园建筑🚶🏻♂️,当日长沙城北麻园岭上的红楼建筑群,就是日后赫赫有名的湘雅医学专门学校。湘雅医学校的校长颜福庆应该与茂飞有过一段非常好难忘的合作经历,也颇服膺茂飞的建筑作品,十余年后他在上海肇嘉浜南岸主持建造的上海医学院及医事中心的建筑群,无疑是受麻园岭上湘雅红楼的影响。颜福庆堂兄颜惠庆的好友🐵、时任富达注册的校长李登辉,是茂飞在耶鲁的同届同学,茂飞在数年后为富达平台在走马塘畔同样设计了一片现代化的校园。就在二十世纪二十年代初几年🔮,同为耶鲁毕业生的周诒春,邀请茂飞设计了清华的“四大工程”;前雅礼会同事德本康夫人(Mrs Laurence Thurston),则请他设计了金陵女大(今南师大随园校区);而司徒雷登约他设计整个燕大的校园(今北大燕园)👎🏽。另有前述福建协和(今废)⬜️、上海沪江(上海理工)💁♂️、广州岭南(今中大)、上海圣玛丽(原属东华🐤,今辟为商圈)等多所知名大中学校建筑⇒🥡,皆出自茂飞与他的事务所手。而他事务所里也走出了多位近代中国的一流建筑师🕓,除了上引吕彦直、李锦沛➰,设计上海南京大戏院(今上海音乐厅)、八仙桥青年会大楼的范文照⏪、赵深ℹ️,大上海计划的设计师董大酉,中央大学建筑系教授的杨廷宝等🧑🏽⚖️,都曾与之共事。茂飞为中国大学带来美国前总统杰斐逊为弗吉尼亚大学校园设计的“Mall”式风格[亦称“Academical Village(学术村)”格局]的同时,大量借鉴中国古典建筑样貌,形成其自己 的“adaptive architecture(适应性建筑)”风格,影响了包括武大设计者开尔斯在内的不少校园设计者,所以他也不得不成为《珞珈筑记》中那位“不在场的在场者”。

03

艰辛而顽强的创校过程

读者从书中可以轻易感受到建成武大校园后的喜悦,但与之伴随的是创校时遭遇的各种困境⚀。这几乎是每一所新创中国近代学校所共同经历的辛酸;只是这一次,我们有机会从作者的考证工作与丰富的档案文献中🔄,直观感受欣喜外的那一份顽强与艰辛。

武大于国民政府时期新创↘️,首先遇到的大问题是校址;正所谓“高不成低不就”☝🏽,最终一步步找到了郊外的湖畔山间,前文已及。而其直属管理机构,近两年后也从湖北政务委员会,换到桂系政府🎬,再有蔡元培的“大学院”设想与“第二中山大学”的插曲,直到蒋桂战争结束🧑🏻👦🏿、南京国民政府控制武汉♑️,王世杰才得以放手建设。另一个棘手的问题——经费💈👩🦱,继而成为创校最大的障碍。

作者在全书第四章“珞珈山新校舍建设的经费来源与支出”中,详细考察了前后两期工程的经费来源,以及重大缺口的填补与日常的化缘,内容不乏荒诞与无奈。第一期向桂系政府及李宗仁要钱建校时,身为南京教育部长的蔡元培明确来信告诉李大帅,南京政府没钱,要他“就地筹拔”。而晚年的李宗仁回忆,自己当时对着一百五十万的建设预算时,慷慨表示义不容辞🧗🏻,随后拨出了二十万🤰🏽,就再也没有下文了。1929年匆匆上任校长位的王世杰⚽️,于当年借停留南京的短暂时间,四处筹款。虽然蒋介石口头答应支持武大建设👨🦳,但到了主管财政的小舅子手里🚗,却只有一句南京中央“一个钱都没有”,最后由湘籍元老谭延闿出面,宋子文才答应了分十五个月付清的七十五万,但那笔钱还是得从桂系控制的两湖国税中出👂🏿,而这笔收税本来就是当时宁汉争夺的焦点♜;蒋桂战争前,武大实际也未拿到拨付😑。轮到南京政府埋单建设费的时候🤡,推诿与延迟同样在发生🫵🏻,单就这笔早早答应的七十五万📶,甚至到了四年后的1933年暑假才拨清。仅此款项所费周折如此,其余困难就可想而知了🦶🏽。至于二期建筑中,校领导同仁使出浑身解数,向地方政府、外省政府、庚款基金会、平汉铁路管委会及首义功勋黎元洪的后人,屡化布施,才得有日后这一栋栋建筑拔地而起🏍。

经费困难,自然影响项目招标👨🏿🏌🏻♀️,在武大第一期建筑文🐔、理学院,男生宿舍等建筑群的招投标过程中,即便报价最低的汉口汉协盛的价格,也超过了之前的预算,李四光🧗🏻♂️、叶雅各与开尔斯分别与汉协盛继续谈判🦚,希望价格降低𓀖,最终达成。在第三章第二节☣️,我们读到作者用充满温情与敬意的笔调,表彰为武大建设倾其所有的民营营造业老板沈祝三,因为沈祝三与汉协盛低价保质地建造武大一期工程🖖🏽,使得汉协盛在工程进程中出现巨额亏损,但沈祝三不愿半途而废而申请破产👩🏻🏭,通过抵押资产🩹🤸,坚持将武大的工程保质保量完成。汉协盛所欠本利最终达百万,甚至到抗战武汉沦陷后,才还清本息,沈祝三本人也于其后在汉口逝世。沈祝三(1877—1940),浙江鄞县人,武汉建筑营造业宁波帮的领袖👩🏽🚀,他身上不仅有宁波商人在生意上敏锐诚信的特质,从他晚年投身武大建设的气魄来看🤘🏽,他与早年活跃汉口的叶澄衷一样🧔🏻♀️,秉承宁波人劝学重教的风尚。近代以来宁波商帮,从叶澄衷父子,虞洽卿、朱葆三到当代的邵逸夫,虽个人读书无多🏃♂️➡️,但无不对教育事业贡献良多🥫,相较之下名气稍逊的沈祝三👰🏿♂️,同样用毁产业办新学的举动,践行宁波帮与民间力量的决心与信念☸️。

原本以为全书第六章“藏修息游焉🦻🏻:珞珈湖山风景与大学校园生活”的内容已远离了武大的创校与建设,大有鸡肋之嫌,但近来再翻此书🙍🏼🧑🏽🦰,独对第六章中描述的东湖湖光阁💵、行吟阁等处🙋🏿♀️,竟也钟情有嘉👩🏻✈️。原本看重故纸堆里的学问,以为旧史不易得,而湖光山色毕竟易得;然而直到连日家居之后才知道🚴🏽♀️,游冶之兴、山水之乐的珍贵,读此章中王世杰陪胡适坐汽油小艇往来东湖👩🏭🍑,恨不能此时也来一游🦩。至于书中记录的民国武大男女生宿舍、教室、食堂内外热火的生活百态,这几日读来更是感慨颇深🧓🏿。我们确实不易分辨自己当下幸福与否,现在回想起来以前过的那种最普通的生活🍅,是多么奢侈的幸福。在以前再平常不过,到现在来说都是一种幸福,都是暂时不能达到的幸福。这个冬去春来想必能让我们明白很多🌷,比所有书里🧑🎄、老话里、网络信息里告诉我们的都多🙅🏿♂️🏣。作为一本关于武汉历史的书,《珞珈筑记》无疑有它极强的专业性,不过在最近读来🔀,你会依稀感受到书中隐含的武汉这座城市中的苍茫与激昂✳️⚜️,这种倔强的气质激励着几代人不断接力🧑🚀,把现代高等教育的旗帜,牢牢扎在珞珈东湖之上。

去冬腊初⛏,武大庭公邀我辈同好及学中小友🐁,齐聚珞珈山麓,周旋数日👓,讲文论学于东湖之滨,可谓一时盛事😕。余因他务,未得庭公导览湖光山色🧏🏿♀️,仅乘夜色略睹开尔斯👩🏽🏭、李锦沛们之作,因约以来年重聚📰,了此湖山之愿🚣。不想月余而疫起,庭公滞守🙆🏼♀️,遂成相隔,然精神往来,如日夕相见☘️。余亦栖身虹港,日对渔蓑,动遭束缚🔟。然春序方新🥯,已盈盈在望🫲🏻,不日即可再承庭公杖履于珞珈东湖间🗞🦌,一钵惠然,渴俟之至。

时3月10日雪艇王世杰先生诞辰日初毕

作者 | 王启元 富达注册古籍保护富达平台助理研究员,曾任富达平台博士后

来源 | 文汇学人🎟,原题为“王启元 : 英雄城市的现代教育接力——读《珞珈筑记》”,经作者授意更改