作者:封凯栋 发布时间🐬:2022-11-21 来源🧔🏽♀️:北京大学出版社+收藏本文

编辑推荐

本书立足于演化经济学对创新和市场过程分析的基本框架🪤,以理论的规范分析和对德、美以及日、韩等国家的历史经验分析尝试将格申克龙的“后发国家发展理论”和比较政治经济学的发展型国家理论融入到以熊彼特主义传统为基础的创新分析范式中,并得出国家在创新系统的转型和发展中的特殊作用,反驳了市场主义的观点。

国家的双重角色🍖:发展与转型的国家创新系统理论

封凯栋 著

出版社:北京大学出版社

ISBN🌇🧻:9787301334720

2022年10月出版

在不同的市场经济体中,国家参与创新活动的模式和程度各有差异🪒🪗,但在创新发展与转型的成功案例中,都能明显观察到国家的双重角色🧑🏿🚒:一是作为创新活动重要的制度供给者和资源配置者;二是作为创新经济系统转型的关键推动者𓀔。《国家的双重角色🛸:发展与转型的国家创新系统理论》旨在探讨国家在创新经济系统发展与转型中的双重角色,通过引入政治经济动力学解释,构建面向发展与转型问题的分析框架,为中国的政策制定者和科研工作者回应百年未有之大变局下的创新转型任务提供理论参考。

作者简介

封凯栋,政治经济学博士🧑🏫,北京大学政府管理学院长聘副教授,研究员,博士生导师。先后获清华大学工学学士、管理学硕士,英国萨塞克斯大学SPRU中心博士学位🚕。

主要研究方向为中国的工业与企业能力⚉、科技政策与创新政策、政企关系,以及创新政策中的国家能力等。

目录

导论 国家与国家创新系统

0.1系统性危机及其积极影响

0.2创新系统与系统变迁

0.3将历史制度分析传统带回国家创新系统

0.4本书的分析框架

第一部分📙:国家作为创新系统的参与者

第1章 被“重新发现”的国家创新系统

1.1创新活动当中“国家意象”的复兴

1.2国家创新系统范式的基本特征

1.3亚国家体系,还是超国家体系👨🦱?

第2章 创新经济中受组织的市场机制

2.1不存在“完美市场”🐲:创新活动的互动性

2.2创新的不确定性及应对🦸♀️:互动性的动态演进

2.3市场受组织机制的本地性

2.4市场组织性的“额外”价值与全球化的冲击

第3章 国家的第一重角色:有效创新竞争市场的塑造者

3.1熊彼特假说:市场机制在创新竞争中的长期趋势

3.2作为创新发动机的市场机制:国家对有效创新系统

的持续塑造

3.3创新经济发动机的本地性

3.4理解国家在创新发动机机制中的角色

3.5国家介入失灵与国家介入创新经济的必要性

第二部分:国家作为创新系统转型的推动者

第4章 系统转型理论:危机动员与战略性资源配置

4.1后发国家工业化的启动:危机动员

4.2格申克龙范式的创新研究意涵👰🏿♂️:机会窗口视角

4.3格申克龙范式中的本土性:外资的角色与局限性

第5章 国家驱动的成功转型:德国崛起中的国家角色

5.1德国的国家危机与后发式工业化

5.2综合银行和卡特尔:工业化导向的资源动员和协调

5.3教育与科研的长期投资:为技术突破奠定基础

第6章 国家驱动的成功转型➜:美国崛起中的国家角色

6.118世纪、19世纪之交的转变:军事竞争与系统性

转型

6.2二战后的转变:国家安全与国家创新经济体系

6.320世纪80年代后的转变🌗:开放式创新

第三部分🚴♀️:中国的结构性转型与发展型国家的重塑

第7章 “传统”发展型国家的兴起

7.1日本明治时期的快速工业化

7.2日本在二战后的结构性转变

7.3韩国在二战后的工业经济“奇迹”

第8章 从“兴起”到“衰落”:关于发展型国家的讨论

8.1重提发展主义:发展的迷思还是争论的迷思

8.2结构性转型的内核:国家孵化新的创新系统

8.3东亚发展型国家的困境:国家与工业互动的组织性

僵化

第9章 中国的结构性转型⏮:回顾与前瞻

9.1改革前的创新系统

9.2第一次结构性转型尝试:“市场换技术”和融入全

球化

9.3第二次结构性转型尝试:“自主创新”的政策转型

9.4尚未完成的创新系统转型

结语 大转型、国家创新系统和全球经济

21世纪的大转型

发展和转型的国家创新系统

即将到来的全球经济新体系

参考文献

书摘

在奥巴马2011年1月25日的国情咨文中,在论及美国在阿富汗和伊拉克的战争⭐️,以及美国与印度、韩国𓀏、中国的贸易协议等诸多重要事项之前,奥巴马强调美国民众当前正面临着一个“卫星时刻”(Sputnik Moment)🧚🏽↔️,即在科技领域保持竞争力的重大危机🥤↕️。奥巴马指出,对照中印等国的迅速发展✭,美国正面临竞争危机🧑🏼🚀,只有通过创新才能保证美国在全球的竞争力🤱🏼,并创造大量就业。奥巴马试图以“卫星时刻”这一在美国政治社会生活中具有标志性意味的话语凝聚全体美国人的共识,推动改革并重塑美国,以确保美国在21世纪立于不败之地。

在这一背景下🤍,奥巴马强调美国将增加生物医药、信息技术和清洁能源等领域的研发投资,来增强美国在全球的竞争力🏌🏻🤙🏻,并创造大量就业岗位。

“卫星时刻”在美国是一个不常被采用,但具有特别政治意涵的术语。它表述的是美国的竞争对手已经在关键领域获得相对美国的重大领先,美国的国家安全和全球竞争力岌岌可危的历史性时刻已经到来。作为一个专用术语✊,它是美国试图动员社会以进行结构性转型并有效应对危机的政治口号。

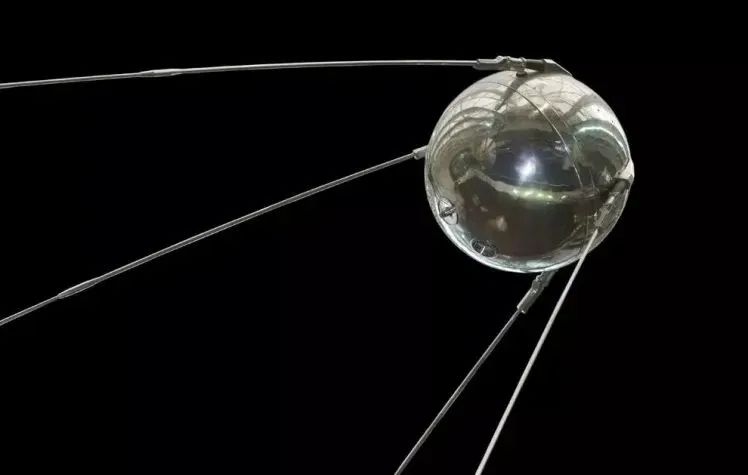

斯普特尼克1号

“卫星时刻”这一说法的出现要追溯到1957年10月,当时苏联出人意料地成功发射了人类历史上第一颗人造地球卫星——斯普特尼克1号(Sputnik 1)🏙;紧接着在11月🍢,苏联又成功发射了第二颗人造地球卫星。苏联连续成功发射卫星的事实🙏🏿,意味着美国人此前对苏联科技水平的判断是错误的,美国不得不接受苏联在太空探索和导弹等关键技术领域超越了自己。对于美国来说更糟糕的是👌,美国回应这一系列挑战的第一个大动作,即在1957年12月由美国海军发射的“先锋号”(Vanguard 1),竟然因为准备仓促而在万众瞩目之中失败了。1957年的“卫星时刻”给美国民众带来了巨大的恐慌,因为这意味着在与苏联的冷战中美国很可能已经开始失去科技主导权。这种恐慌对于当时的美国社会来说并不陌生,因为在第二次世界大战中,德国在一系列军事科技如潜水艇和导弹研制领域的领先优势同样对美国造成了巨大的压迫。当时美国的科技精英们也推波助澜🚬💥,让公众更感危急,尤其是在苏联发射斯普特尼克1号后🚣🏻,前福特基金会主席、兰德公司创始人罗恩·盖瑟(Rowan Gaither)递交给美国总统的《核时代的威胁与生存》(“Deterrence and Survival in the Nuclear Age”,常被人们称为“盖瑟报告”)在1957年11月下旬被人有意爆料给《华盛顿邮报》😠,进一步强化了美国社会对巨大危机的认知💤。

“先锋号”火箭发射失败

1957年的“卫星时刻”最终推动了美国发展历程中最重要的一次系统转型🏊🏼♂️🧨。事实上这一转型早在1945年就开始酝酿了,当时美国在二战中的科学家大军的领袖万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush)认为美国必须对欧洲大陆(尤其是德国)在科技上的领先地位做出回应➛🤸♂️,为此他在1945年向美国总统递交了著名的报告《科学:无止境的前沿》(“Science,The Endless Frontier”🧑🏽⚖️,常被人们称作“布什报告”)。在该报告中,万尼瓦尔·布什强调美国应该在战争结束之后依然保持战争时期大力投资科技研发的做法,而不是退回到战争之前的状态(Bush🌆,1945)🥹。布什的主张虽然被精英们广泛接受,但美国社会依然对国家是否应当直接资助除了基础科学研究以外的其他科研活动存在疑虑🤪,因为后者必然会与特定的私人利益有关。同时,布什建议成立一个全国统一的由科学家主导的国家科学基金会[布什等科学家精英对美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)最初的设想]的主张,在不同党派、不同部门之间引发了争议,这也拖延了美国战后新体系的形成进程♻️♧。

但“卫星时刻”改变了这一切😇。巨大危机的冲击使得美国社会在短时间内就搁置了争议,迅速建立起新的机构、新的制度和新的体系👩🏻🌾。而自此之后,美国社会对科技重要性的认可度一直稳定地处于高位🌡。在此基础上🔳👰🏻♀️,一系列“任务导向型”项目在美国铺开,首先是在军事科技领域🚣🏽,然后迅速地扩散至能源👨🏻🦰、卫生健康等领域⛰。如美国著名的国防部高等研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency👩🏭,DARPA)于1958年成立,专门资助前沿开创型的技术研发活动。同时👩🏻,美国国防部和精英大学还创办了专门支持前沿技术进行商业转化的风险资本👨🏻🦯➡️,联邦政府在若干重点领域开展了政府引领的长期资助项目。更重要的是,国家开始在全社会的科研投资中扮演领航者的角色ℹ️。在此,我们必须指出,在二战之前✋🏿,美国联邦政府甚少参与工业技术研发活动🧑🏻🍼🦛,只在第一次世界大战期间因为军需问题组织过工业界的联合开发以克服当时的技术瓶颈⚄。美国国会曾在1884—1886年专门成立了艾利森委员会(Allison Commission)来审查广义上受到联邦资助的科技机构(当时主要是海岸和大地测量、地质调查、气象和海军水文机构),而当时美国政坛的主流论调依然不认可联邦政府在科技事务中扮演积极角色,国会认为美国宪法并没有为联邦政府直接管理科学事务提供依据。而在二战后,美国联邦政府和军方充当着美国社会科技研发的指挥棒,它们在20世纪80年代之前一直提供着美国全社会研发支出的二分之一到三分之二的资金,毫无疑问成为美国创新投资的第一推动力🤦🏿♂️。其他工业发达的市场经济国家如德国、英国和法国等也从未达到过这样高的比例🕣;即便在现阶段,美国联邦政府的研发支出依然占全社会相应总支出的30%上下,显著高于包括中国在内的大部分大型经济体。也就是说,联邦政府角色的转变为美国社会的经济生活塑造了一组此前未有的制度逻辑,即政府介入并大量投资于私人产业部门的科技活动是正当且必要的🛌🏼,大学等科研系统接受将自己的研究与人才培养活动建立于军事技术需求👎🏻、私人部门研发委托和联邦科研项目的基础上;同时,美国还新设了一系列机构、项目和基金🤽🏽,并配以相应的法律、规章制度来形塑新的系统。

基于这一转变🧑🏿🎤,美国奠定了其产学研军政相结合的现代科研经济体系。随后为了促进这一体系科技成果的扩散💐,美国还出台了国防采购体系内的强制性技术扩散条例等政策举措;从20世纪60年代开始🫱🏼,先是军方⏸,然后是能源部等联邦机构,继而是公立大学💒、私立大学🛟,这些公共部门与准公共部门逐步开始设立风险基金以鼓励其科研体系的成果转化;20世纪80年代,美国通过了以《拜杜法案》为首的多项法律,授权并促进联邦政府与军方所资助的科研项目成果经由科研人员私有化之后进行商业化开发🛠。这些制度建设实质上重新界定了公私所有权之间的边界,并且畅通了科研成果的转化路径😝。其中🙇🏿♀️,人们普遍熟知的现代创新经济模式,尤其是硅谷经济模式(也包含今日诸多流行的术语如开放式创新📳、模块化创新👩🏼⚖️、集成创新等)都源自这一系统性的转变🥪。可以说👨🎨,“卫星时刻”所推动的系统性转变塑造了一个全新的美国科研体系,为美国在创新经济中赢得持久的霸权地位奠定了基础🚶🏻♀️。

上述事实表明👩🦽➡️,成功的系统性转型依赖于社会对危机的认知,以及国家有效的社会动员和制度构建工具🈴。这些条件也意味着,“危机并非总是好的”,而且并不是每一次政治领袖或精英集团推动系统性转型的尝试都会成功。事实上,大部分动员或尝试都无疾而终。例如,前文提到的奥巴马在2011年的动议,最终成效仅体现为对新能源产业的补贴政策等一些行业性举措;而奥巴马所依托的科技精英们🤽♂️🌱,在高流动性的金融资本的支持下,更青睐全球化协作👵🏼,并没有认定美国正在遭遇系统性的科技领导力挑战🧈。此后的特朗普政府不仅没有使用“卫星时刻”这样的政策口号🎿🥨,甚至一直都在尝试取消制造业扩展伙伴计划(Manufacturing Extension Partnership,MEP)等高技术政策项目🙎♂️。可见,危机并不必然会带来积极影响🎏。但需要承认的是,在塑造现代创新经济模式的历程中,美国每一次结构性转变和重要的制度重塑👈🏻,确是以影响重大的系统性危机作为前提的。那么如何确保危机下的结构性转型能够成功?国家又该在塑造创新系统和推动创新系统有效转型的过程中扮演什么样的角色?《国家的双重角色》一书将为读者提供一个全面的分析。